Un Mondo nuovo

Immaginate un salto nella Toscana di duecento anni fa: nei tempi di un mondo nuovo, dopo la rivoluzione e la meteora di Napoleone, con una Italia in fermento che si spogliava dalle vecchie abitudini di secoli. Una passione per la scoperta e per lo studio, per i libri e per la natura: un momento in cui la conoscenza e la poesia, la lettura e l’osservazione del mondo, la cultura e le arti applicate alla vita economica crescono insieme. È questo il momento in cui nasce il Museo Paleontologico dell’Accademia del Poggio, e che i visitatori scoprono entrando nelle sale della sua sede a Montevarchi, nell’ambiente rinnovato del chiostro rinascimentale di San Lodovico. Quella congiunzione tra arti e scienza, lettere e studio della natura era nell’anima del museo fin dalle sue origini, perché le collezioni dell’Accademia univano i volumi antichi e i fossili, testimonianze della preistoria per le quali il bacino dell’Arno è sempre stato generoso. Lo stesso Georges Cuvier, il fondatore delle scienze paleontologiche, visitò la collezione prima ancora che fosse organizzata in un allestimento museale nel 1829.

UN VIAGGIO NEL TEMPO CHE ABBRACCIA LA STORIA

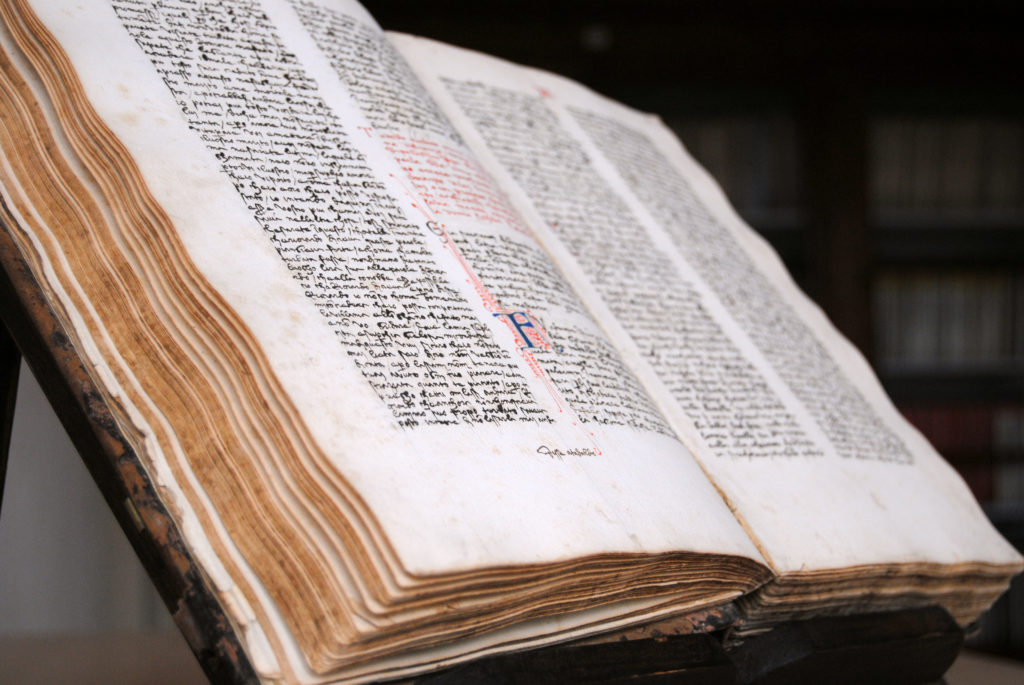

Chi entra nel Museo Paleontologico incontra immediatamente uno dei protagonisti della collezione: Gastone, il colossale fossile di Mammuthus meridionalis che campeggia nella prima grande sala. Salendo al piano superiore, inizia il vero viaggio nel tempo: il primo passo è la Sala Grande dell’Accademia, un ambiente in cui si respira ancora l’aria della cultura dell’Ottocento, e che custodisce i volumi della biblioteca storica: un patrimonio di migliaia di titoli dalla filosofia alla medicina, dalla poesia alle scienze applicate, che dai tempi di fondazione dell’Accademia risalgono i secoli fino ai pezzi più antichi, gli incunaboli degli umanisti toscani (Poggio Bracciolini, Marsilio Ficino) e un manoscritto del Decameron del primo ‘400.

Ed è attraversando questa foresta di libri che il visitatore giunge alle sale delle esposizioni preistoriche: dapprima ricostruite nella loro immagine originale ottocentesca, poi, nelle sale centrali dell’esposizione, ripensate in un allestimento moderno, con proiezioni video e ambientazioni grafiche che riportano i fossili della flora e della fauna del territorio al clima e al paesaggio pleistocenico.

Anche qui il percorso tra le sale è un percorso nel tempo, perché di vetrina in vetrina si seguono le trasformazioni geologiche e climatiche del territorio a partire da 3 milioni di anni fa. Foresta tropicale, steppa fredda nei periodi glaciali, savana arida degna delle più classiche ambientazioni africane: scenari diversi che portano con sé specie animali e contesti ecologici in continua trasformazione. Alla fine di tutte queste trasformazioni giunge l’ultimo protagonista, l’uomo. Le comunità umane sono testimoniate dai resti di un ritrovamento eccezionale: una scena di caccia di 200mila anni fa, che ha lasciato non solo le ossa di un giovane elefante ucciso e lavorato da un gruppo di cacciatori, ma anche le selci con cui quei progenitori si erano procurati il pasto, una delle quali porta i segni di immanicatura. È la storia della tecnologia che faceva qui i suoi primissimi passi.Di questi passi l’esposizione museale non tralascia di seguire il percorso: nelle ultime sale, di nuovo realizzate in gran parte con reperti di area valdarnese, il visitatore trova una collezione archeologica di ceramiche e manufatti in metallo di età etrusca e romana. È la chiusura ideale di un anello che riporta agli studi classici e quindi ai volumi antichi della biblioteca delle prime sale.

PASSATO E PRESENTE: LE SFIDE DI UN MUSEO NON CONVENZIONALE

È in questa idea di circolazione, di differenze che si toccano che il Museo ha la sua peculiarità e la sua missione: lettere e scienza, passato e presente, cultura con un nome altisonante, Accademia, e conoscenze condivise e partecipate, nell’animazione dei laboratori per bambini e nel vissuto di un ambiente sempre aperto ad utenti di tutti i tipi. Perché il Museo non è una collezione, ma un complesso vivo di attività: ai visitatori capita spesso di incontrare il laboratorio di restauro in funzione per curare i fossili o preparare nuove esposizioni, o il pubblico della biblioteca moderna, che consente la consultazione a tutti del patrimonio antico negli spazi della sala di consultazione attrezzata ad accesso libero. Forse nulla è emblematico di questo carattere del Museo quanto il suo ultimo arrivato.

Alcuni anni fa, nelle balze vicino a Terranuova Bracciolini a pochi chilometri dal Museo, due cacciatori rinvenivano i segni di un grande fossile che affioravano dal terreno. Era l’inizio di una straordinaria avventura, che avrebbe portato allo scavo del reperto, i resti del cranio e delle difese di un elefante di circa 1 milione e 600mila anni fa, al suo restauro e allo spostamento fino alla collocazione in una sala del Museo, dove Otello – questo il suo nome – era già atteso come una vera e propria mascotte di tutti gli appassionati vecchi e nuovi del Valdarno.